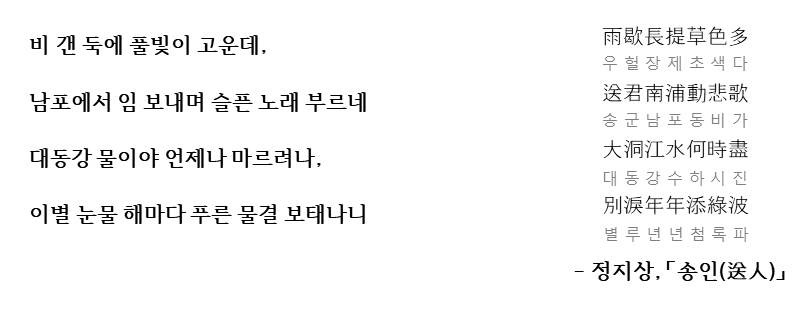

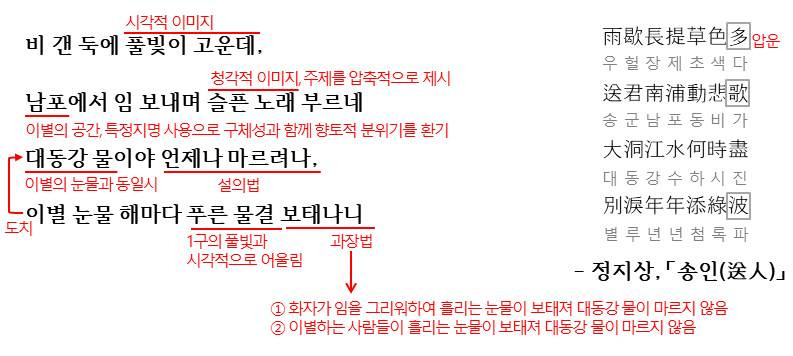

이번에 다룰 작품은 우리나라 한시 중 이별가의 백미로 불리는 정지상의 '송인'입니다. 송인은 제목 그대로 '사람을 떠나보내는' 내용을 담은 7언 절구의 한시로 자연의 모습과 인간의 모습이 절묘하게 어우러져서 이별의 슬픔을 전달하고 있습니다. 자연의 모습과 인간의 모습이 어떻게 어우러지는지 보면서 작품을 감상한 후 해석을 통해 학습해보도록 합시다.

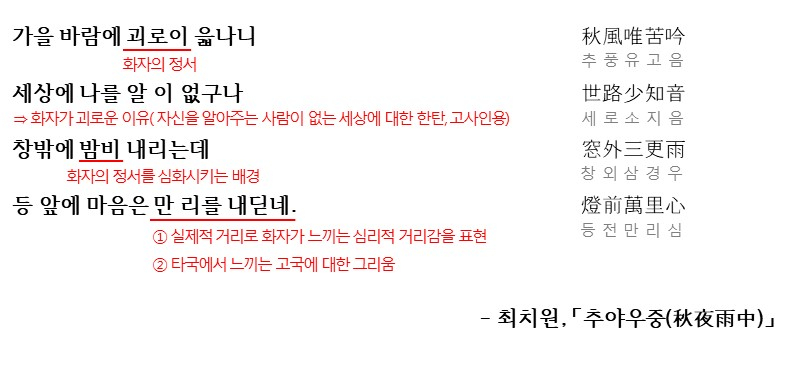

처음에는 항구의 긴 둑에 비에 씻긴 풀들의 푸른빛이 더욱 짙어지는 아름다운 풍경이 제시됩니다. 이와 대조적으로 화자는 임을 보내며 슬픈 이별의 노래를 부르고 있고 아름다운 자연의 풍경과 화자의 슬픈이 이별이 대조되어 이별의 슬픔이 더욱 효과적으로 전달됩니다. 그리고 해마다 이별의 눈물이 푸른 물결에 더해져 대동강 물이 마르지 않는 다는 말을 통해 대동광 물결과 이별의 눈물을 동일시하여 슬픔의 깊이를 더하며, 과장된 표현(사실 흘린 눈물이 더해져도 대동강 물결에 얼마나 영향을 미치겠습니까)으로 이별의 정한을 효과적으로 표현하고 있습니다. 그리고 이를 도치법으로 더욱 강조하고 있는 것이죠.

이렇게 이 시는 대동강을 배경으로 임을 떠나보내느 슬픈 마음을 자연과 대비하여 '이별의 슬픔'을 드러내고 있습니다.

그럼 이제 전문해석을 통해 학습을 마무리해보도록 합시다.

오늘도 수고하셨습니다.

'고전시가' 카테고리의 다른 글

| 오우가(五友歌) - 윤선도, 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.08.24 |

|---|---|

| 하여가, 단심가 - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.08.17 |

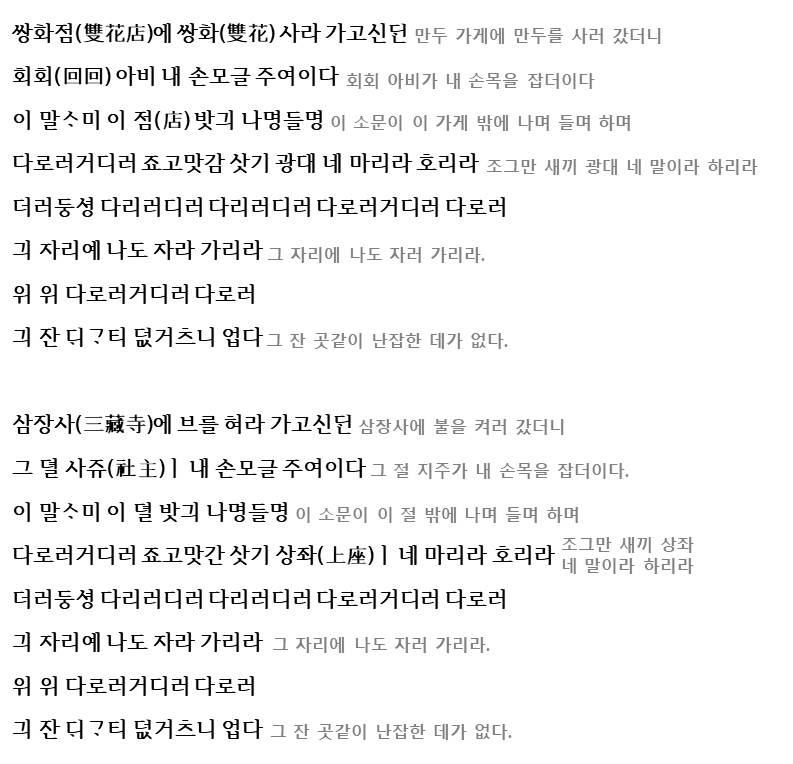

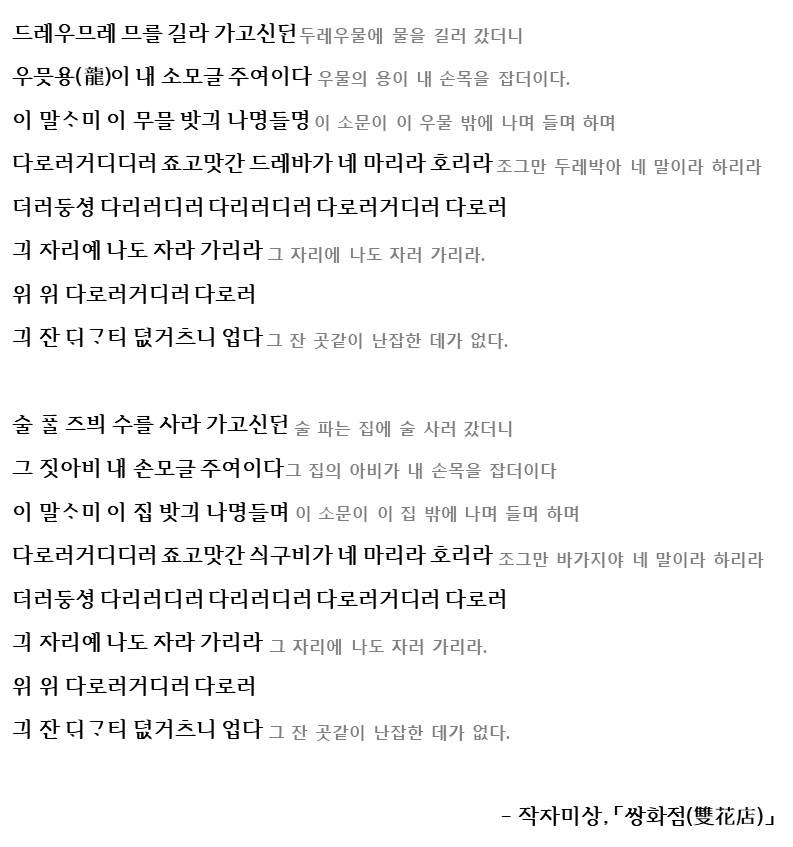

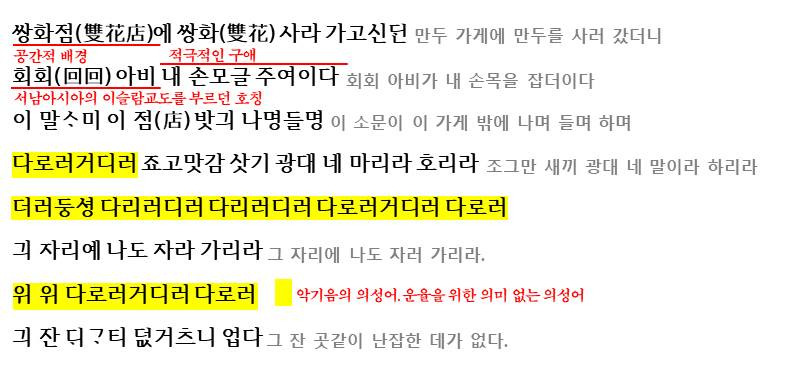

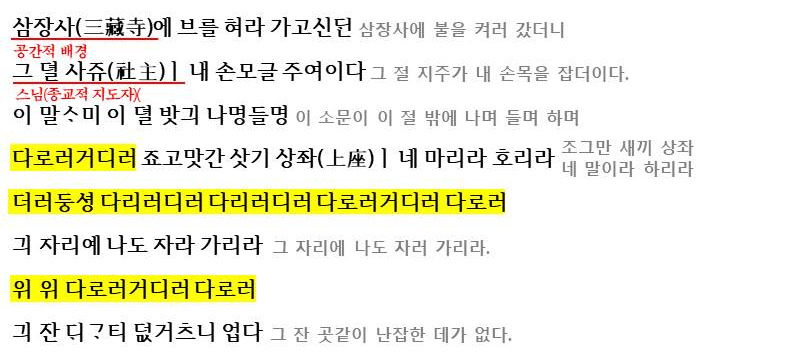

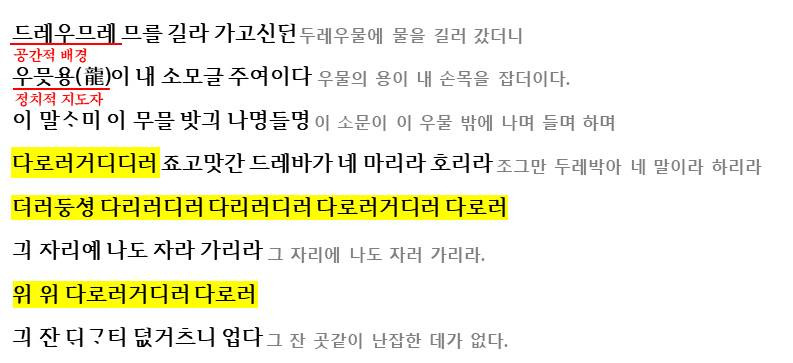

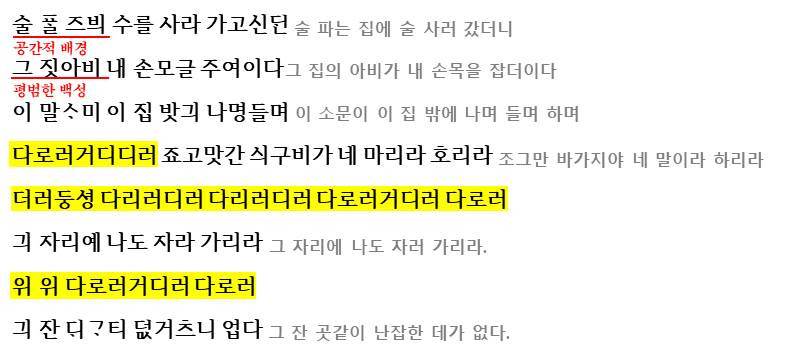

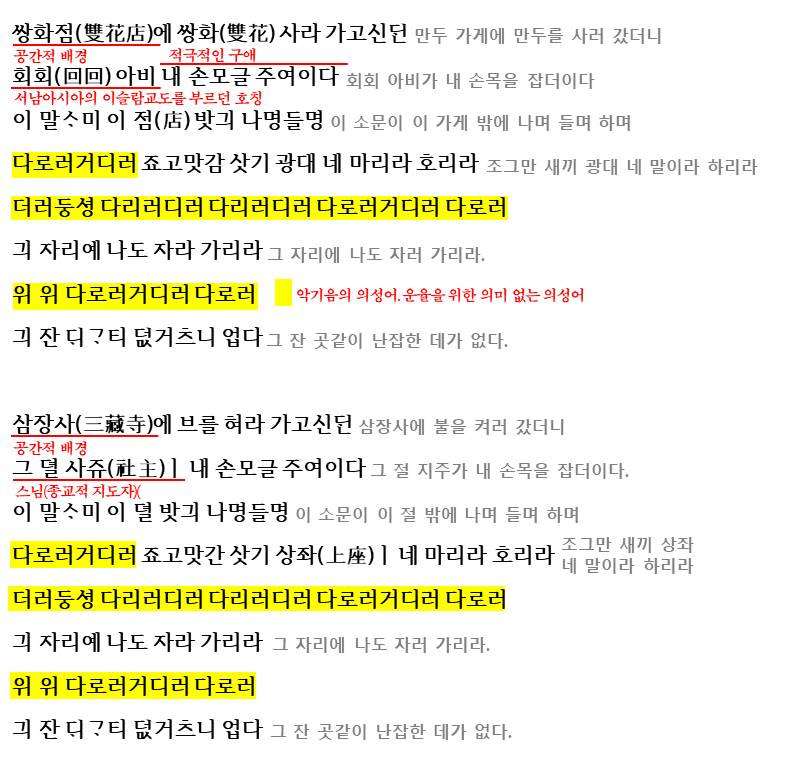

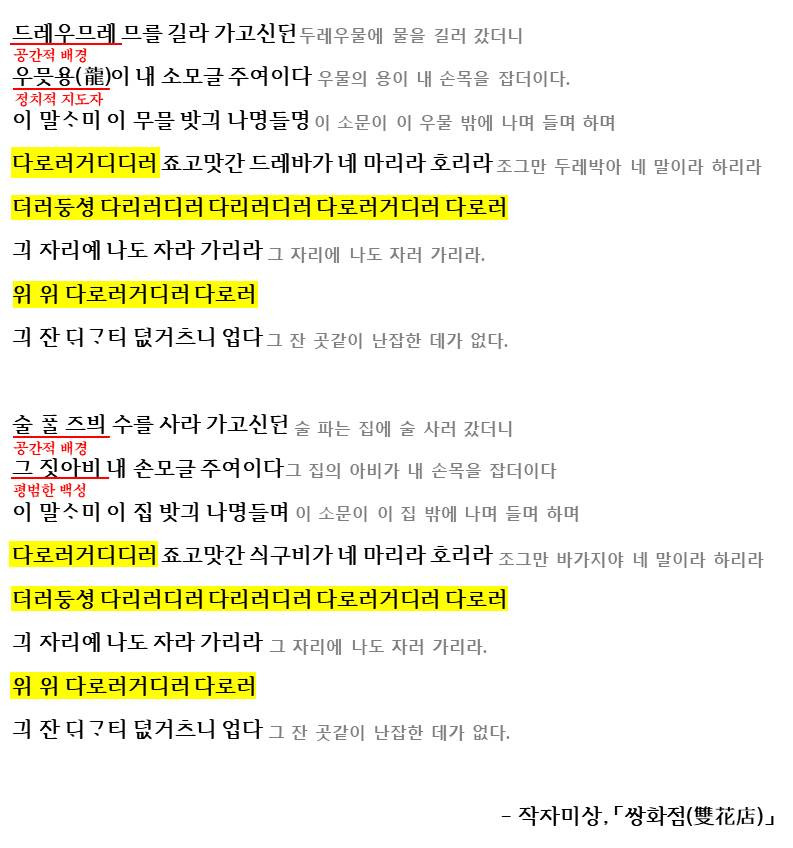

| 고려가요 쌍화점(雙花店) - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.08.03 |

| 벽공(碧空) - 이희승, 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (1) | 2024.07.26 |

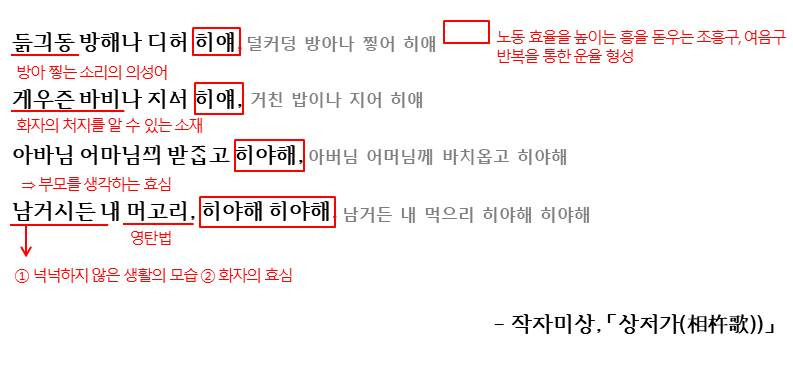

| 고려가요 상저가(相杵歌) - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.07.25 |