시조에 나타난 대표적인 가치관 중 하나는 속세를 멀리하고 자연 속에서 살아가는 안빈낙도의 삶입니다. 이번에 다룰 세 편의 시조는 바로 이러한 안빈낙도의 삶의 자세를 보여주는 작품들입니다. 각각 시를 읽고 어떻게 자연 속에서 살아가는 모습을 드러내는지에 대해 알아보도록 합시다.

한호의 시조에서는 대조법과 대구법을 활용해서 화자가 지향하는 삶의 태도를 효과적으로 전달하고 있습니다. 짚방석과 솔불이라는 인공적인 물질과 낙엽과 달이라는 자연물을 대조하여 자연친화적인 삶의 태도를 나타내며 초장과 중장이 대구를 이루는 대구법으로 내용을 강조하고 운율을 형성하고 있습니다. 그리고 마지막 종장에서 '박주산채'를 통해 화자가 지향하는 안빈낙도하는 삶의 태도를 집약하며 마무리를 하며 비록 소박한 삶이지만 자연과 더불어 안빈낙도하는 삶의 즐거움을 표현하고 있습니다.

이 시조는 언뜻 매암과 쓰르라미를 자연물로 착각하기 쉬운데요. 잘 읽어보면 매미는 맵다고 울고, 쓰르라미는 쓰다고 우는데 산채(산나물)을 맵다고 하겠는가 박주(질이 떨어지는 술)을 쓰다고 하겠는가라며 매암과 쓰르라미를 풍자하고 있습니다. 즉, 매암과 쓰르라미는 작은 것에 만족하지 못하고 부귀영화를 추구하는 그러한 대상인 것이죠. 이렇게 표현한 후 종장에서 '우리'는 초야에 묻혀으니 맵고 쓴 줄 모르겠다며 매미와 쓰르라미와 대조해서 시를 마무리합니다. 이렇게 이시는 발음의 유사성을 이용한 언어유히를 하면서 매암과 쓰르라미로 대변되는 속세의 사람들을 은근히 풍자하며 이들과 대조해 자연과 함께 안분지족하는 삶의 태도를 표현하고 있습니다.

화자는 지금 눈이 많이 와서 길이 눈에 묻힌 상황입니다. 이러한 상황에서 화자는 시비(사립문)을 열지 마라라고 하며 날 찾을 이가 누가 있겠는가라고 하는데요. 이는 설의적 표현을 통해 나를 찾을 사람이 없다며 속세와 단절되서 자연 속에서 은거하고자하는 화자의 마음을 드러냅니다.(외로움을 나타낸 표현이 아님에 주의하세요. 또한 눈은 속세와 단절시켜주는 속성이기 때문에 부정적인 대상으로 보기 힘듭니다.)그리고 종장에서 일편명월만이 자신의 벗인가한다며 자연친화적인 삶의 태도를 나타냅니다. 이렇게 이 시조는 세속을 떠나 자연 속에 묻혀서 자연을 벗하며 살고싶은 소망을 표현합니다.

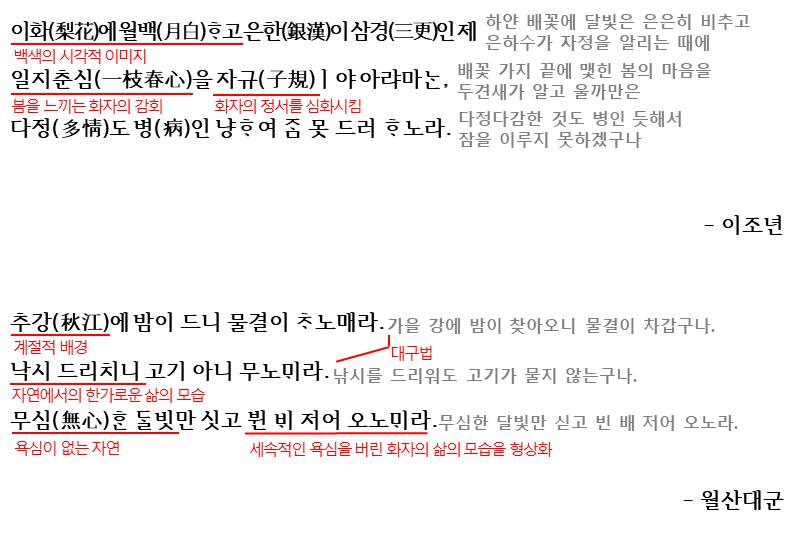

그럼 이제 전문해석을 통해 다시 한번 감상하며 학습을 마무리해보도록 합시다.

오늘도 수고하셨습니다.

#시조분석 #시조해설 #시조 #자연친화 #안빈낙도

'고전시가' 카테고리의 다른 글

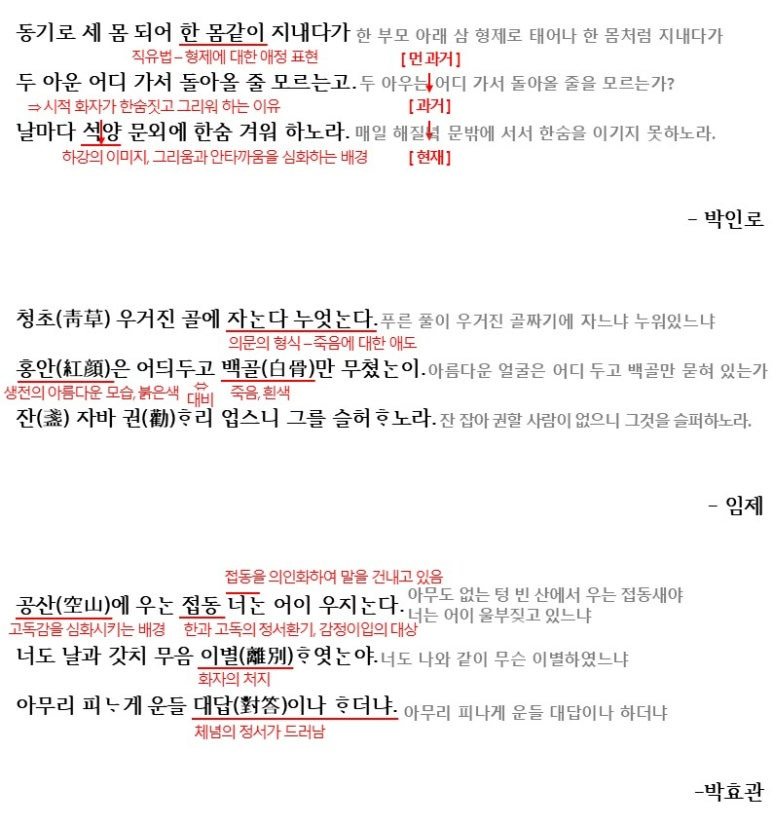

| 동기로 세 몸 되어~, 청초 우거진 골에~, 공산에 우는 접동~ - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2025.03.11 |

|---|---|

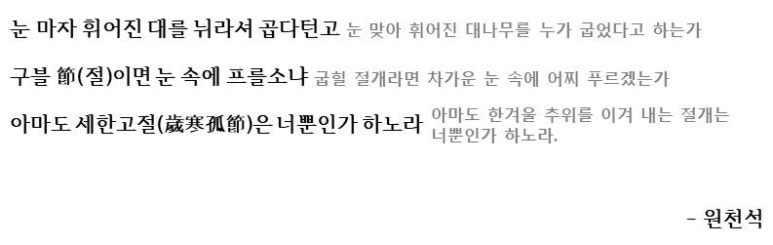

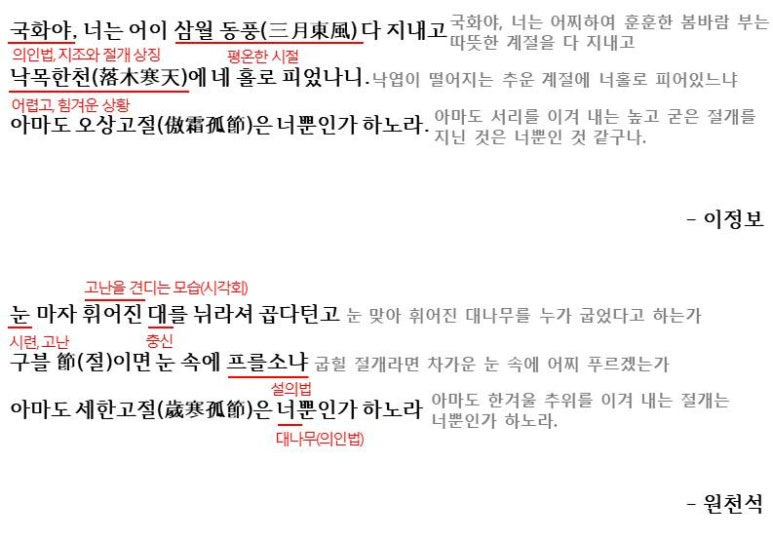

| 국화야 너는 어이~, 눈 마자 휘어진 대를~ - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2025.02.15 |

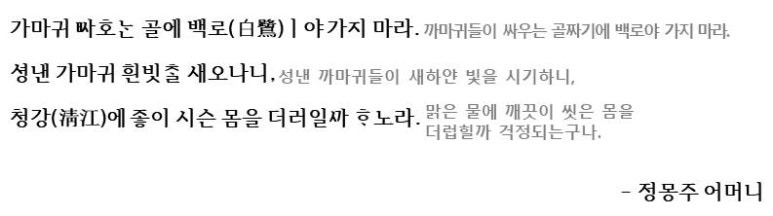

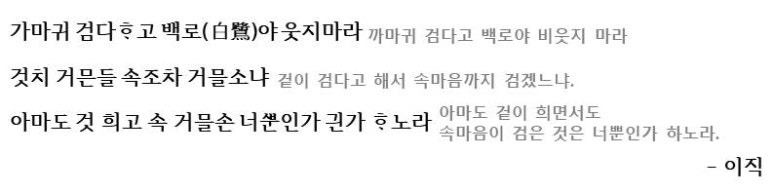

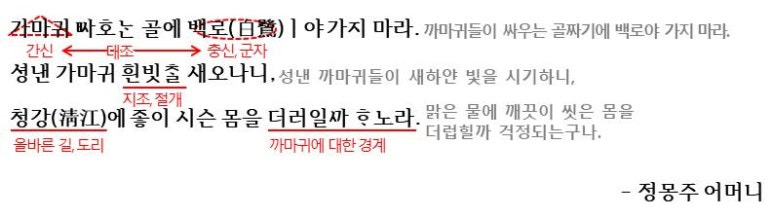

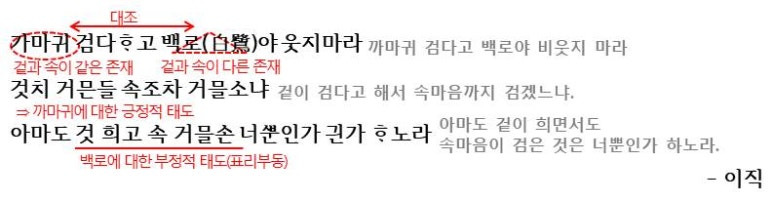

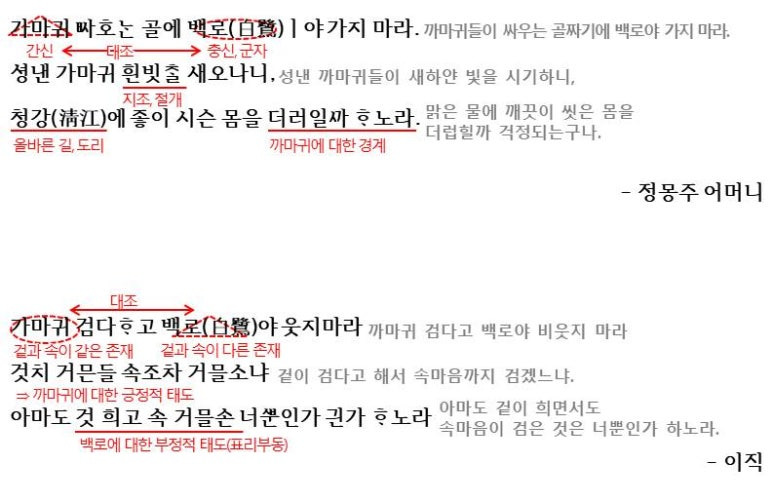

| 까마귀 싸우는 골에~, 까마귀 검다하고~ - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2025.01.12 |

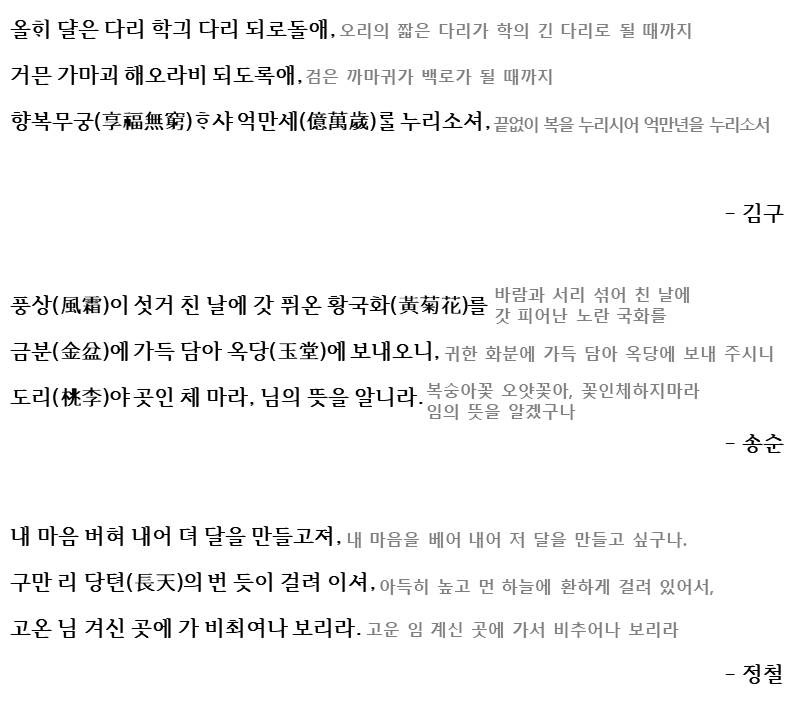

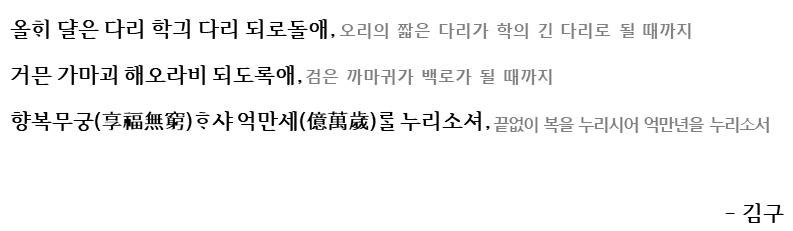

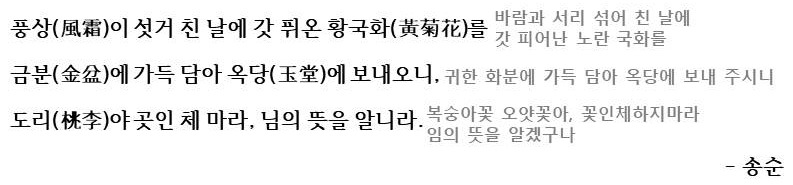

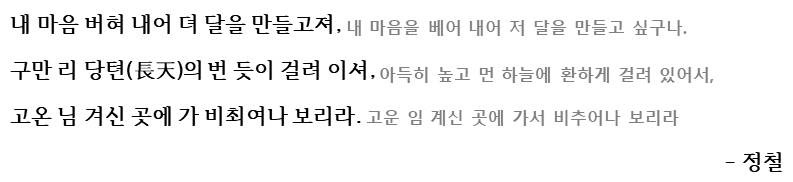

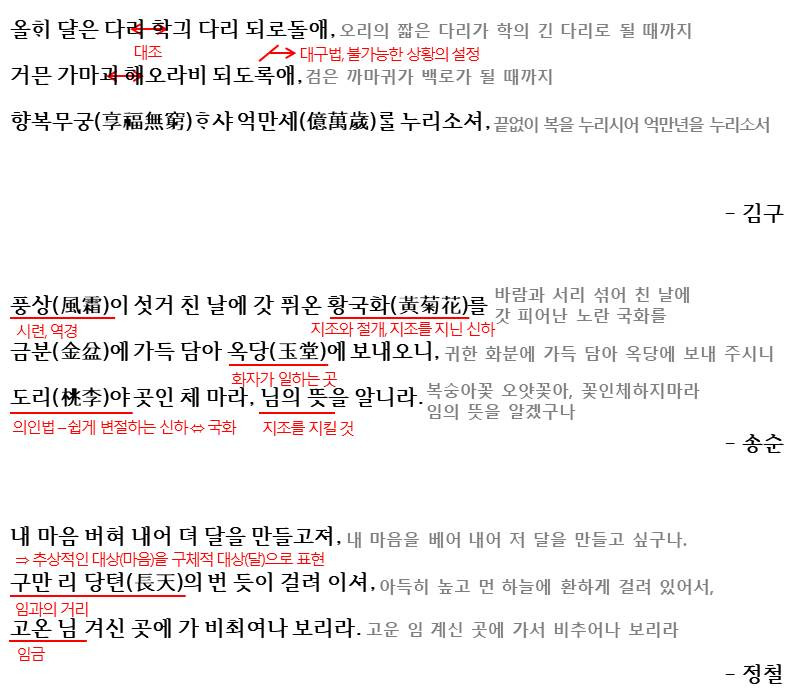

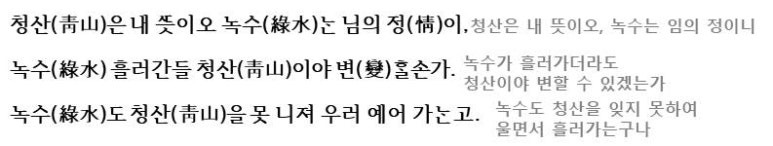

| 오리 짧은 다리~,풍상이 섯거 친 날에~, 내 마음 버혀 내어~ (0) | 2025.01.12 |

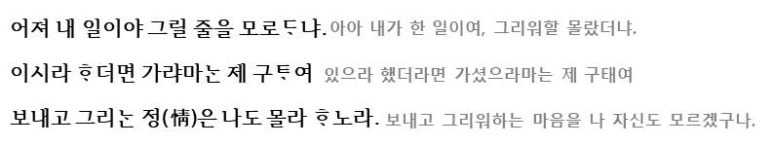

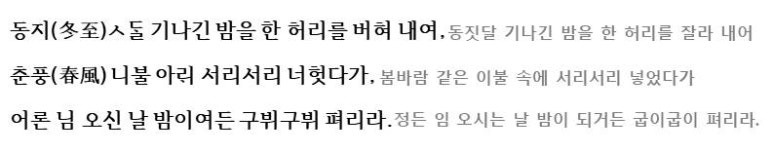

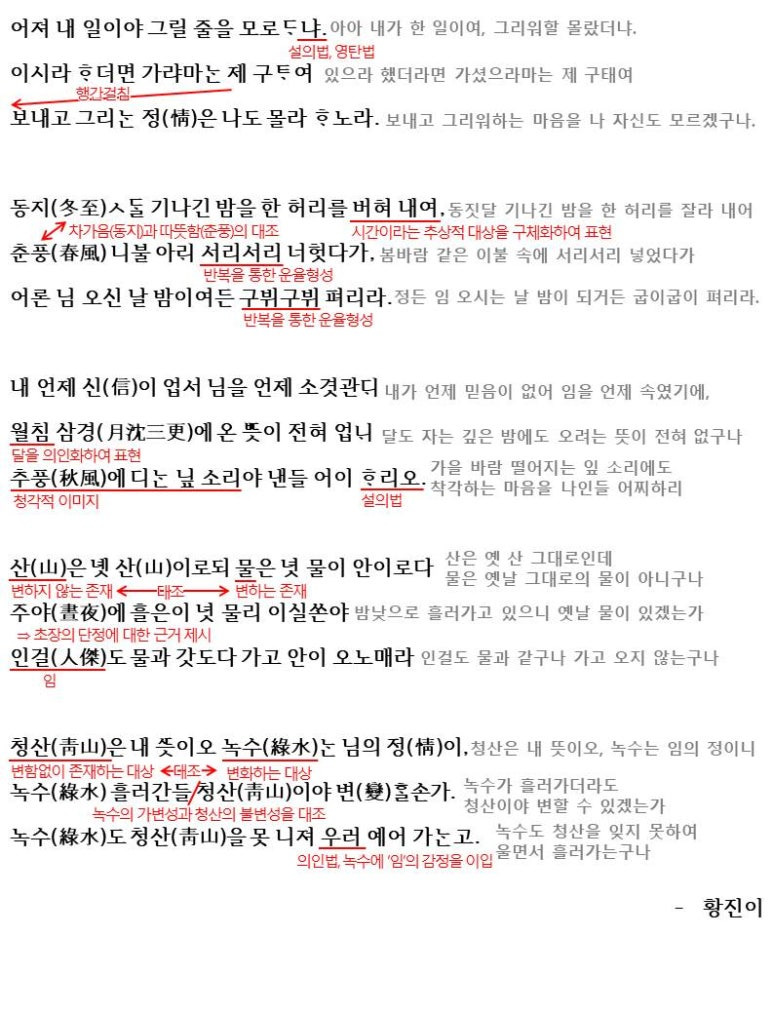

| 어져 내 일이야~/동지달 기나긴 밤을~/내 언제 신이 없어 / 산은 옛 산이로되 / 청산은 내 뜻이오~ - 황진이, 해석 / 해설 / 분석 / 정리(황진이 시조 모음) (0) | 2025.01.09 |