이번에 다룰 작품은 '명월음(明月吟)'입니다. 이 작품은 임진왜란으로 인해 임금이 피란길에 오른 참담한 현실을 달이 구름에 가려진 상황에 비유하여 임금에 대한 그리움과 선정에 대한 소망을 그리고 있는데요. 달과 구름의 의미와 화자의 태도를 살피며 작품을 감상한 후 해석을 통해 학습해보도록 합시다.

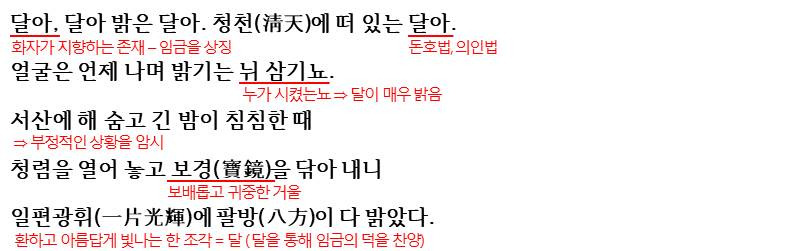

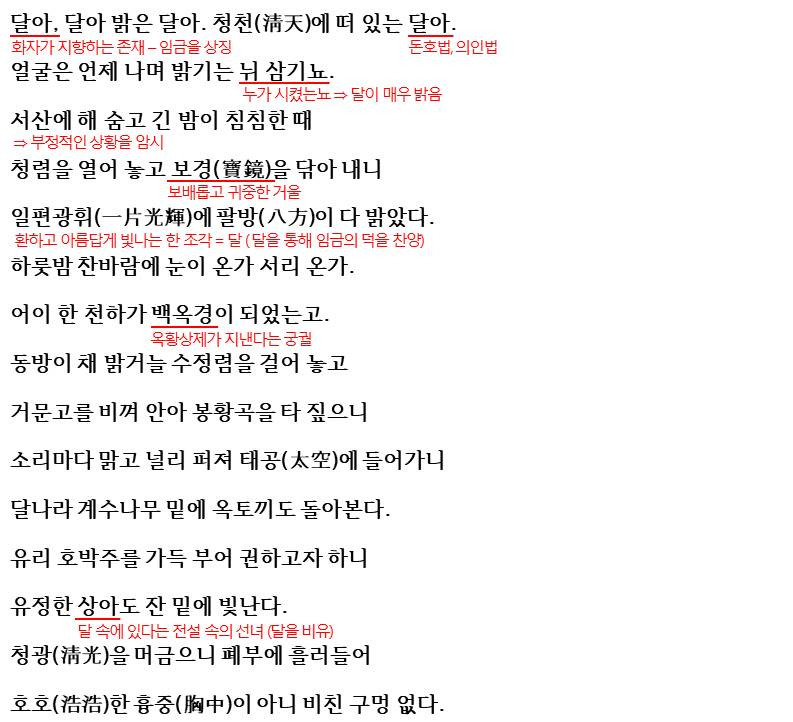

달아, 달아 밝은 달아. 청천(淸天)에 떠 있는 달아.

얼굴은 언제 나며 밝기는 뉘 삼기뇨.

서산에 해 숨고 긴 밤이 침침한 때

청렴을 열어 놓고 보경(寶鏡)을 닦아 내니

일편광휘(一片光輝)에 팔방(八方)이 다 밝았다.

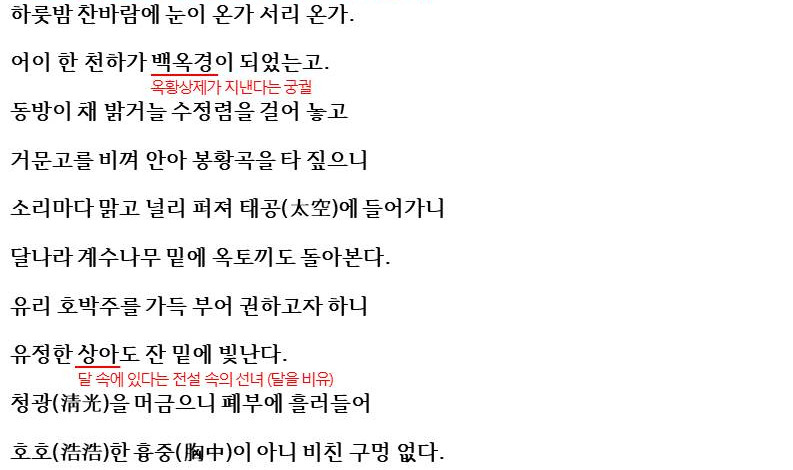

하룻밤 찬바람에 눈이 온가 서리 온가.

어이 한 천하가 백옥경이 되었는고.

동방이 채 밝거늘 수정렴을 걸어 놓고

거문고를 비껴 안아 봉황곡을 타 짚으니

소리마다 맑고 널리 퍼져 태공(太空)에 들어가니

달나라 계수나무 밑에 옥토끼도 돌아본다.

유리 호박주를 가득 부어 권하고자 하니

유정한 상아도 잔 밑에 빛난다.

청광(淸光)을 머금으니 폐부에 흘러들어

호호(浩浩)한 흉중(胸中)이 아니 비친 구멍 없다.

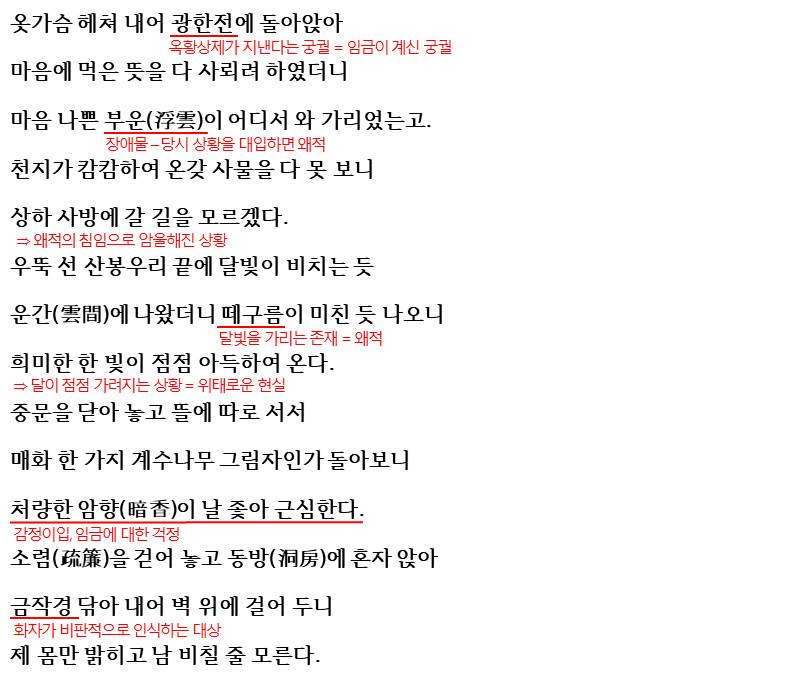

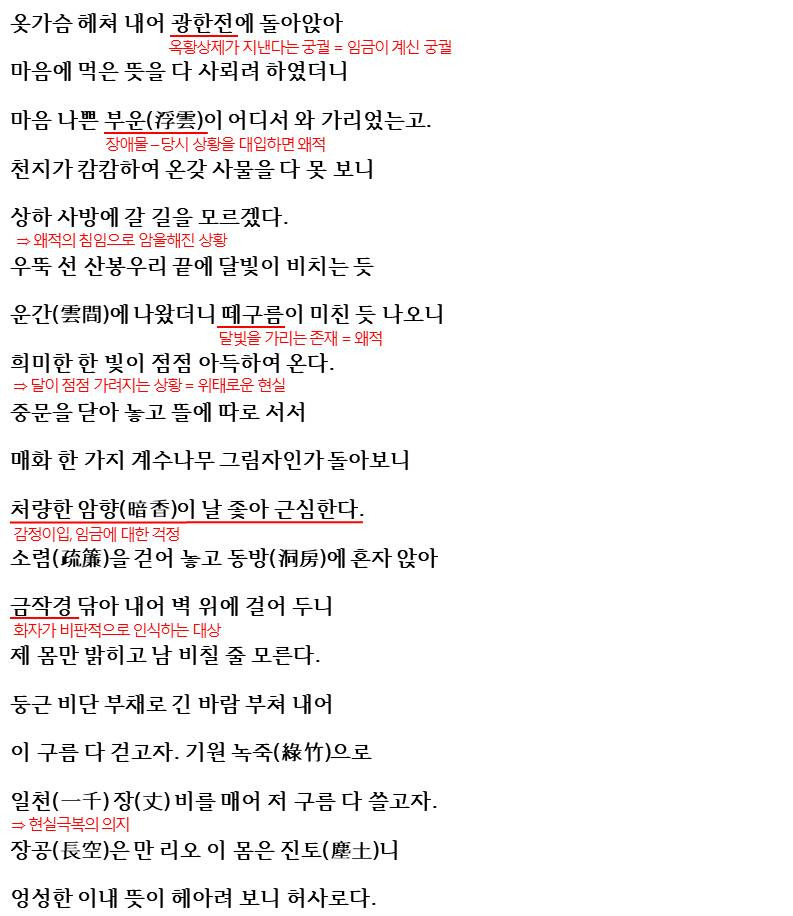

옷가슴 헤쳐 내어 광한전에 돌아앉아

마음에 먹은 뜻을 다 사뢰려 하였더니

마음 나쁜 부운(浮雲)이 어디서 와 가리었는고.

천지가 캄캄하여 온갖 사물을 다 못 보니

상하 사방에 갈 길을 모르겠다.

우뚝 선 산봉우리 끝에 달빛이 비치는 듯

운간(雲間)에 나왔더니 떼구름이 미친 듯 나오니

희미한 한 빛이 점점 아득하여 온다.

중문을 닫아 놓고 뜰에 따로 서서

매화 한 가지 계수나무 그림자인가 돌아보니

처량한 암향(暗香)이 날 좇아 근심한다.

소렴(疏簾)을 걷어 놓고 동방(洞房)에 혼자 앉아

금작경 닦아 내어 벽 위에 걸어 두니

제 몸만 밝히고 남 비칠 줄 모른다.

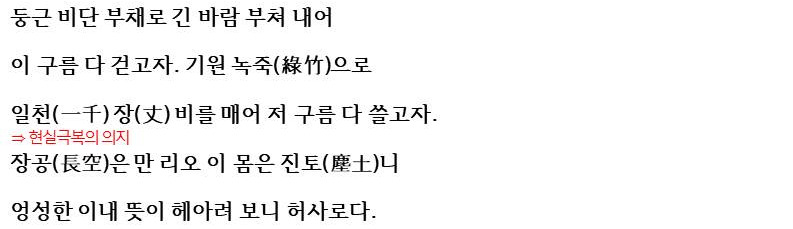

둥근 비단 부채로 긴 바람 부쳐 내어

이 구름 다 걷고자. 기원 녹죽(綠竹)으로

일천(一千) 장(丈) 비를 매어 저 구름 다 쓸고자.

장공(長空)은 만 리오 이 몸은 진토(塵土)니

엉성한 이내 뜻이 헤아려 보니 허사로다.

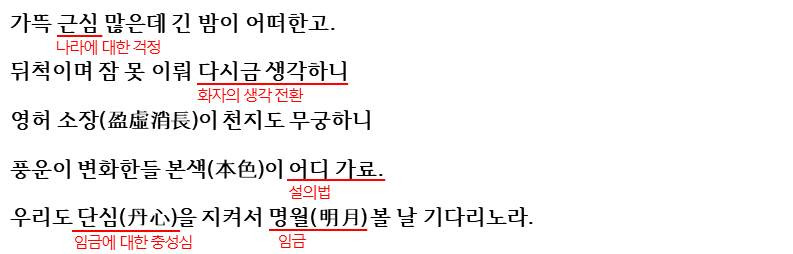

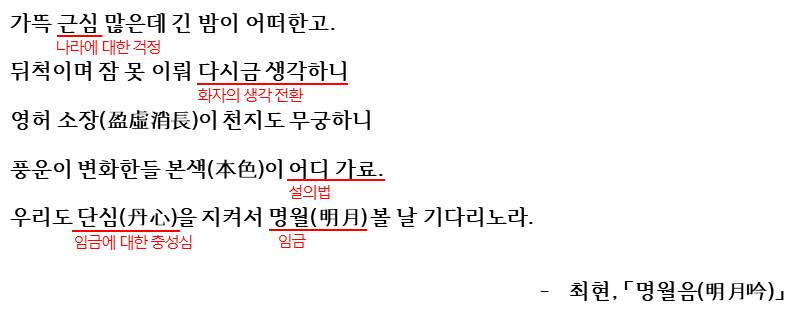

가뜩 근심 많은데 긴 밤이 어떠한고.

뒤척이며 잠 못 이뤄 다시금 생각하니

영허 소장(盈虛消長)이 천지도 무궁하니

풍운이 변화한들 본색(本色)이 어디 가료.

우리도 단심(丹心)을 지켜서 명월(明月) 볼 날 기다리노라.

-최현, 「명월음(明月吟)」

작품의 처음은 달에 대한 예찬으로 시작합니다. '달'은 밤에 떠서 세상을 비치는 속성을 가지고 있기 때문에 시조나 가사에서는 '임금'을 상징하는 존재로 많이 쓰이는데요. 이 작품에서도 달은 임금(선조)를 상징하는 상징물로 쓰이고 있습니다.

앞에서 말했듯 서사는 온 세상을 비추는 달에 대한 예찬으로 시작합니다. '서산에 해 숨고 긴 밤이 침침한' 부정적 상황이지만 달은 떠서 온 세상을 비추어 주고 있습니다.

아름다운 배경에서 달과 교감하며 본사가 시작됩니다. 화자는 거문고를 타며 달빛과 교감하고 있는데 이는 아직 상황이 부정적이지 않는 것을 의미하며 청광을 머금으니 폐부에 흘러들어 호호한 흉중이 아니 비친 구멍없다는 것을 봐서 달빛이 화자 내부까지 비치는 상황, 즉 임금과 교감이 잘 되고 있는 상황을 뜻합니다.

(여기서 백옥경, 광한전 등 궁궐을 의미하는 시어가 나오면 그것은 임금이 계신곳을 뜻한다고 생각하면 됩니다)

상황이 변하기 시작했습니다. 달빛과 화자의 사이를 가로 박는 부운(마음나쁜 구름-왜적)이 나타난 것이죠. 구름이 달빛을 가리니 천지간은 어두워지고(전란의 상황) 달빛과 교감이 끊긴 화자는 매화에 감정을 이입하여 자신의 근심을 표현합니다. 그리고 혼자 앉아 금작경을 닦에 벽 위에 걸어두지만 제 몸만 밝힐 뿐 세상을 비치지는 못합니다.(이는 서사의 '보경'과 대조되며 때문에 화자는 금작경을 비판적으로 인식합니다) 이렇게 구름이 몰려와 달을 가리는 것을 근심하는 것이 나타나며 이제 화자는 이에 대응합니다.

부채와 비를 만들어 구름을 걷어내고자 하는 화자. 현실을 극복하려하지만 장공은 만리와 이 몸은 진토라고 하듯 하늘은 멀리 있고 자신은 흙과같이 바닥에 있다며 거리감을 느끼며 부정적 상황을 극복하지 못하고 허사라고 느끼며 소용없음을 말합니다.(부정적 인식)

이렇게 근심 많은 화자는 뒤척이며 잠을 못이루는 데요. 그러던 중 '다시금 생각하며' 생각을 전환합니다. 영허소장이 천지도 구궁하니 즉, 달이 차고 기울며 초목이 자라고 쇠하는 것이 하늘과 땅에도 무궁하다며' 자라면 쇠하는게 당한하니 풍운이 변화한들 '본질'은 변하지 않을 것이라며 자신들도 '단심'(화자의 본질)을 지켜서 명월을 볼 날을 기다리겠다고 생각합니다. 이렇게 밝은 달을 다시 볼 날을 기다리며 작품은 마무리됩니다.

이렇게 이 시는 구름이 달을 가린 상황을 보며 다시 밝은 달을 볼 수 있는 날을 기다린다는 내용을 통해 '나라에 대한 걱정과 임금에 대한 충정'에 대해 노래하고 있습니다.

그럼 이제 전문해석을 통해 작품을 다시 감상한 후 학습을 마무리해보도록 합시다.

오늘도 수고하셨습니다.

'고전시가' 카테고리의 다른 글

| 오백년 도읍지를~ / 흥망이 유수하니~ / 백설이 자자진~ / 선인교 나린 물이~, 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (2) | 2024.11.21 |

|---|---|

| 춘산에 논 녹인 바람~ / 한손에 막대 잡고~, 우탁 - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.11.21 |

| 오륜가(五倫歌) - 주세붕, 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (1) | 2024.09.28 |

| 고산구곡가(高山九曲歌) - 이이, 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.09.17 |

| 오우가(五友歌) - 윤선도, 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2024.08.24 |