고전시가에서 '매난국죽(매화, 난초, 국화, 대나무)'은 지조와 절개의 상징으로 긍정 그 자체의 의미로 쓰입니다. 때문에 시조에서는 자신의 충성심을 드러내기 위해 이 매난국죽을 이용해 표현하기도 하는 데요. 이번에는 매난국죽 중 국화와 대나무를 통해 자신의 지조와 절개를 드러낸 시조를 학습해보도록 하겠습니다.

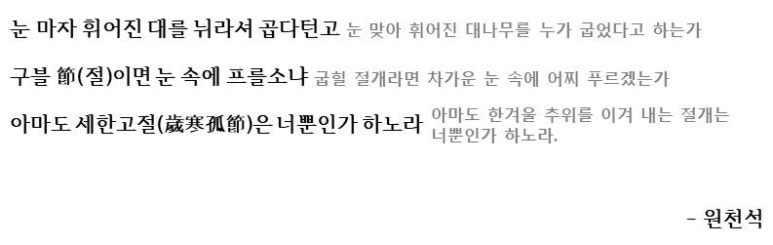

먼저 이 시조는 국화를 바라보며 국화의 지조와 절개를 예찬하고 있는데요. 다른 꽃들처럼 따뜻한 계절이 아니라 낙엽이 떨어진 추운 계절에 홀로 핀 국화를 보며 추운계절(시련)을 이겨낸다고 생각하고 선비로서 지조와 절개를 지키는 삶을 살겠다고 다짐하고 있습니다.

여기서 낙목한천은 어렵고힘겨운 상황(삼월동풍과 대조)을 의미하는데 이 낙목한천이 국화의 절개를 더욱 두드러지게 하고 있는 점이 특징입니다.(다른 꽃들과 다른 국화의 특징) 이렇게 이 시는 국화를 의인화하여 예찬하며 '선비의 높은 절개와 지조'에 대해 말하고 있습니다.

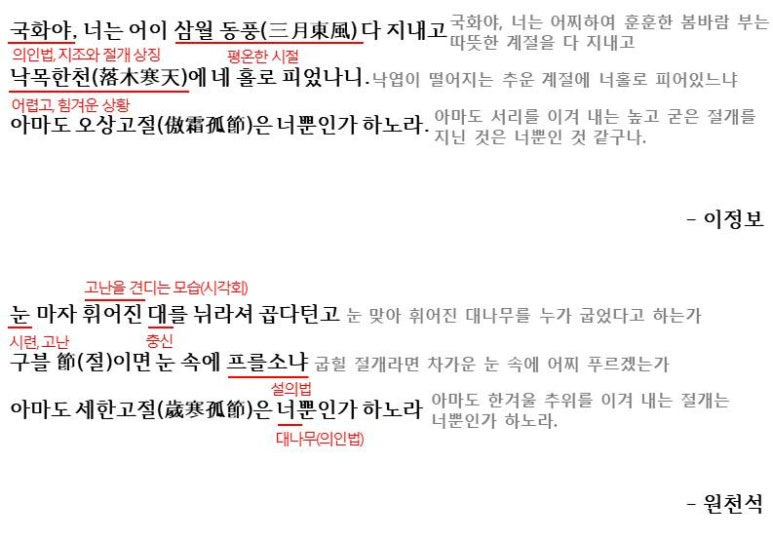

이 시조는 눈 맞아 휘어진 대나무를 누가 굽었다고 하는가라는 물음으로 시작합니다. 말이 물음이지 사실은 '굽지 않았다'라는 말로 설의법을 통해 대나무의 곧은 성질을 강조하고 있는 것이죠. 눈이라는 외부의 시련으로 휘어진 대나무지만 이는 외부의 시련을 견디는(휘어진 상태) 모습으로 대나무는 지조와 절개라는 속성을 가지고 있는 것입니다. 겉은 휘어져 있지만 눈 속에서도 푸른 빛을 유지하는 대나무는 절개를 굽히지 않은 상태라는 말이죠. 그러면서 한겨울 추위를 이겨내는 절개는 너뿐이라며 대나무를 의인화하여 예찬하고 있습니다.

이 시조는 고려왕조 후기에 지어진 시조로 당시 상황을 대입해보면 '눈'은 조선을 건국하려는 세력, 대나무는 충신으로 화자 자신을 뜻한다고 볼 수 있습니다. 그렇게 봤을 때 대나무에 대해 예찬하는 것은 자신 스스로에게 충절을 다짐하며 고려에 대한 지조를 지키겠다는 모습으로 볼 수 있습니다.

이렇게 이 시는 '추위를 견디는 대나무의 지조와 절개'를 노래하고 있습니다.

그럼 이제 전문해석을 통해 학습을 마무리해보도록 합시다.

오늘도 수고하셨습니다.

'고전시가' 카테고리의 다른 글

| 짚방석 내지 마라~, 매암이 맴다 울고~, 산촌에 눈이 오니~ - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2025.04.12 |

|---|---|

| 동기로 세 몸 되어~, 청초 우거진 골에~, 공산에 우는 접동~ - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2025.03.11 |

| 까마귀 싸우는 골에~, 까마귀 검다하고~ - 해석 / 해설 / 분석 / 정리 (0) | 2025.01.12 |

| 오리 짧은 다리~,풍상이 섯거 친 날에~, 내 마음 버혀 내어~ (0) | 2025.01.12 |

| 어져 내 일이야~/동지달 기나긴 밤을~/내 언제 신이 없어 / 산은 옛 산이로되 / 청산은 내 뜻이오~ - 황진이, 해석 / 해설 / 분석 / 정리(황진이 시조 모음) (0) | 2025.01.09 |